こんにちは、本堂沙弥です🌞

陸が暖かくなってくると、体験ダイビングはウェットスーツが快適😅

ドライスーツは汗かいて、海の中では寒くなっちゃう〜

ただ、ウェットスーツなかなか寒いです、、

体験ダイビングで頑張って泳ぐからなんとか耐えられる😭

水温足りないよ〜😭

前回の北川!笑

2つ前のブログで前々回の北川ブログを書きました。

今日は前回です!(もう一週間前になりますが、、)

入ってすぐにオオアカヒトデ!!

でっか〜い

写真のゲストさんと、以前一緒に北川へ行った際も見つけてました笑

縁があるのかな??

1cmと少しほどの大きさのイロカエルアンコウ

色が曇ってない✨️

体がピカピカ、おめめクリクリ👁д👁

ちいさい子ならでは!

ハダカハオコゼのピンクー!

ショッキングピンク!?

めっちゃ鮮やかー!!

場所が場所だったので、葉っぱみたいだねと🌱

ピンクの葉っぱです。😉

(ここから本堂やらかしました。カメラ曇らせ、写真にボヤが。。)

北川といったら、のピカチューも

あちこちにいました〜

途中からスルーしちゃうくらい!笑

ソフトコーラルが茂っていました

蹴り飛ばさないように、ゆっくり、そーっと移動しましょ😌

ソフトコーラルにキンギョハナダイ綺麗すぎます

キンギョハナダイの塊がチラホラ見れるので、ワイドもバッチリ!

この場所良かった〜〜

ソフトコーラルバックにして、キンギョハナダイと一緒に撮りたい📸

伊豆高原バーガー最高すぎて、最近のご馳走です🎶

最近はテリヤキがお気に入り

週2で食べたい😂

お店の前なので、いつもテイクアウトしてま〜す!

ログ付け中に注文して、終わったらご馳走、、🤤

肝心の中身の写真無くてすみません💦

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂沙弥です🌞

今週末、特に日曜日から!

ずーっと20℃越え予報!!

どうしましょう!暑くなりそうな予感が!!

もう衣替えしてしまおうか、、

ブログでもずっと書いているような気がしますが、、

衣替え悩みなんです😭

汗なるべくかきたくない😭

もうドライスーツ辞めてウェットにしてしまおうか🤔💭

悩みどころですね、、

2号〜✨️

相も変わらず、ミズタマウミウシSP13見に行ってきました〜

今回は、2号!

ぶりんぶりんな1号はいずこへ、、

2号は、1号よりもこじんまりしています

と言ってもデカいですよー?

うーーん、通常サイズっていっていいのか??

私の手に4匹は乗りそうなサイズです🤣

かわいかったな〜

可愛らしいサイズのクチナシツノザヤウミウシ😆

もうね、他のショップの方のブログを見て気になってた子!!

色素が薄くてかわいしゅぎる〜🥹💕

他のツノザヤ系と同じサイズ!!

かわいすぎー!!!

大きくなると色が濃くなっていくので!

今だけ!!!

ヒレナガカサゴの幼魚〜

なんだかんだ初めまして🙇♀️

ぽつんと落ちててビックリ〜

真っ黒って目に優しくない😠

でも可愛いので許します😤

今日は緩い北東風

なのでクラゲがいっぱい😆😆😆

生きているのかよく分からないミズクラゲが何匹も!!10匹以上見たかもしれないです〜!!

写真はアカクラゲかな??

こいつは1匹だけ、元気に漂ってました〜

後ろからも!

触手が一切ない子達が多かったな〜

やっぱり、ひらひら有り無しで見栄えが違ってきますね〜

ルリハタさんも

こちらをチラリ

青と黄色の魚はもれなく何でも可愛いです。

異論は認めません!!!笑

明日は荒れそうですが、ミズタマウミウシSP13、2号 出没中に遊びに来てネ

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂沙弥です🌞

昨日の午前中、土砂降りでしたー!!

雨強すぎ☔️

でも午後には止んで、本日快晴!!!

最近天気が崩れやすくて嫌になっちゃう〜

ついこの間まで、暑すぎて衣替えしようと考えていたのに、、

今日は北風ビュービュー寒すぎます😓

前々回の北川

前々回、丁度1週間前ですね。

先週は北川に2回も行っちゃったんですよ〜✌︎

なので前々回です。笑

ニシキウミウシ中サイズ(?)

大分でかかったけど、これよりもっと大きくなるんだ〜すごいな〜て観察していました😂

縁の紫色が可愛い〜♥️

岩の斜面についていて少し撮りにくかったです!!笑

ニシキウミウシ小サイズ

昔はフタイロニシキウミウシと呼ばれていたそうです。

経過観察していたら、ニシキウミウシになったとか?

幼体と成体でこんなにも変わるんですね〜

まだ途中経過のニシキウミウシを見たことがないので、いつか拝みたいです、、🙏

ニシキウミウシの中小サイズがすぐ近くにいてくれたので凄く良かった!!

北川といったら、、!のこの子

ウデフリツノザヤウミウシ〜

通称ピカチューの可愛い子!

北川にいる子達は、ぶりぶりしていて可愛いんです😚

毎回毎回、今日は見つからないんじゃないかな?と不安に思っていることは内緒です🙊

今のところ毎回見つけられてるので、これも北川で常日頃潜っている方々のお陰です、、

ミアミラウミウシさん

今日が初めまして?

デカー体の模様かっこいいーデカー

ってなりました。

海藻の先から移動しようとして

口元見えちゃった🤭

口元面白すぎ〜!

こんなふうになってるんだ😎

ついでにクロスジリュウグウウミウシ

ソフトコーラルも、相変わらず最強🔥🔥

デカすぎるでしょ😂

以上、前々回の北川でした〜

次は前回の北川ブログ上げます笑

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂沙弥です☔️

本日の天気は雨☔️

だいぶ冷え込みましたね〜

今週末も天気が崩れそう、、

寒暖差激しすぎて困ります🤦♀️

この間は気温が27℃まで上がり、衣替えいつしよっかなー🎶と考えていたのに、、

早く暖かくなれー🪄︎︎✨

ミズタマウミウシ SP13

昨年、富戸に初登場してウミウシ界を賑わせた

ミズタマウミウシ sp13見てきました〜

昨年も何回か探しにいったものの、撃沈🤧

今回は探しに行って1発!

ぶりんぶりんでした😍

クチナシツノザヤウミウシも何匹か出てるらしいですよ〜

クチナシさんたちの2倍は絶対にある大きさのミズタマさん可愛すぎ〜

今回はこの子だけ見に行ったのでクチナシさんの写真はなしです🙅🏻

ミズタマウミウシ SP13、これまた深い場所に出現中、、

窒素が溜まる〜〜!

時間との勝負です笑

また時間があれば会いに行きたいっっ!!

キリンミノもデカい笑

普通のミノカサゴと同じ大きさかな??

この前見た時は半分くらいだった気がするのですが、気のせい??

可愛いっちゃ可愛いのですが、いつものミノカサゴと同じ雰囲気😂

こちらはおそらくベニクラゲモドキ

赤い部分拡大して見てください!!!

めちゃくちゃ🐙みたいな形

可愛くて可愛くて、、

クラゲの動きってずっと見てられる〜︎🫶💕

小さめサイズだったのでピント合ってるか不安でしたが何とか撮れました笑

いつかミズクラゲも見に行けたらいいな( ͜ ・◎・) ͜

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂沙弥です🌞

昨日めーーちゃくちゃ暑かった🔥

お店の前の農協の温度計、26〜27℃くらい?を指していた気が😅

もうね初夏ですこれ、、

3月なのに夏バテしちゃいそう!笑

けれど今週から気温が崩れそう?

暫くこの暑さは封印か!?

一体いつ半袖出せばいいんでしょうかね😂

サウナ状態のドライスーツ🔥

昨日はゲスト様も私もドライスーツでダイビング🤿

1番最初のセッティングから汗がタラーて落ちてきた!?

半袖を着ていくべきでした、、

いざ潜るぞ!となった時ドライスーツの中が蒸し蒸し🔥

もうサウナじゃん、、と思いながらエントリー

海入ってからも、サウナ、、体が冷えていって気持ち〜〜

1部の場所では水温14℃がでたとか??

もうウェットスーツに移行したい!!

けど14℃は無理!!!

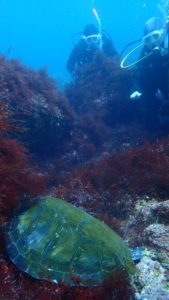

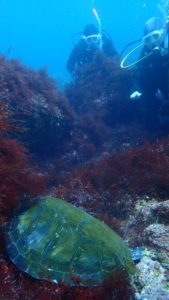

ウミガメ〜

無事に発見!

発見率は高めです!!

いつも見れる訳ではないことを知っているので、毎回ヒヤヒヤしながら探しています😂

大体同じ場所にいるので、ウミガメ探しはお任せ下さい😎

そこにいなければ発見は厳しいかもですが!!

岩がゴツゴツしている場所なので、ウミガメさんの位置によっては中々写真撮影が難しい😅

なんとかなりますが、もうちょっとこっち向いてー!とはなります笑

それに、ひっっっさしぶりにネコザメのたまご!

ゲストさんがいるので、証拠写真に1枚!と思ったら微妙な出来栄え😅

多分空っぽでしょうね〜

いつ見ても面白い形です。

入ってからのイワシの量も凄かった〜

この後ゲストさんとイワシで写真撮れたりしてよかった〜

中性浮力に安定感がある方でしたので、難なく撮れました👏

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂沙弥です🌞

今日は大雨☔️ですね〜

伊豆の方は、大雨警報、土砂警戒が出ました😱

お昼から晴れ予報ですが、本当に晴れるんでしょうか、、

4月入ってからも予報では雨マーク😓

もう梅雨入りした気分です、、笑

ひっっさしぶりの海洋公園

今年全くと言っていいほど行ってませんでした!笑

ずーっと富戸でマクロ狙い(Θ-Θ)

ひっっさしぶり!ワイドもたのし〜!!

目的もなく海洋公園をひたすら満喫してきました🎶

ぶらぶら泳いでいたらアマミスズメダイの成魚!?

あんなに可愛い子が見る影もない🫣

てか伊豆でこんなに大きくなるんだ〜すご〜い!

今までもいたかもしれませんが、初めて認識しました😂

面影が残っていたので、すぐに分かりますね💕

シロクマさん、ずっといないか??

この子めっちゃイカついです😎

体はゴツゴツしているし、メンチ切られてるみたいに感じました〜

大きさによって雰囲気変わるのは見ていて楽しすぎる〜!

こちらはエントリーした瞬間💁♀️

ニザダイ気持ち悪いくらい沢山

シラコダイもめちゃくちゃ多いです

ただこちらは広範囲に多数いるので、綺麗な写真撮るのはタイミング次第かな〜

バチッと決まったらめちゃくちゃ可愛いんだろうな〜

砂地ではホオジロゴマウミヘビ

他にもチンアナゴ系のものが何匹も!

ニョロニョロしているのを見て1人楽しんでいました〜

望遠カメラが欲しい、、!

時間かければもっと近づけるけれど、この日は広範囲泳ぎたかったので数分楽しんでさよなら👋

ヒラメ2匹

上の写真と同じヤツら

本当は3匹並んでいました笑

繁殖期だっけー?

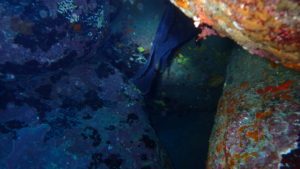

岩の隙間にはクエ

タイミングズレて撮り損ねちゃったやつ〜

ひっっさしぶりの海洋公園楽しかった〜✌️

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂です🌞

去年ウミウシ界隈を賑わせた、あのウミウシが、、

ミズタマウミウシSP13が、、

帰ってきた〜!!

しかも富戸、伊豆海洋公園に!!

繁殖しているのか?それとも深すぎて出会えなかっただけなのか!?

不思議なヤツらですね〜🥰

富戸にいる子は、ぷるんぷるんのデカいやつ!

ご飯食べ尽くして深場へ消えていきそ〜笑

ミズタマウミウシSP13見たいぞ、、!

深場へ行かなきゃ〜行けない理由がそこにっっ!!

調査で潜った時の!

黒髭さんを探しに、この日も調査で〜!

カンナツノザヤウミウシと、ツノザヤウミウシはいるのに黒髭さんが〜😭

コソデウミウシどこ行っちゃったんだ〜

写真ほっぽって探していたのにいなかった悲し〜😭

なので写真は1枚だけ😢

これは証拠写真程度で分かりにくいのですが、

イナバミノウミウシさんかなー?

初めましてさんでした!

最近見たことがないウミウシがよく出る場所が1つあり、こやつも同じ場所で見つけました〜

また初めましてさんに会えそうな予感🎶

このサイズがいい!

やっぱりミノカサゴ系の幼魚は可愛すぎる〜

大人になってからも豪華な見た目でいいけれど、この幼さがたまらない🤤

掌サイズです!!

ぺちゃんこヒロウミウシ

粘土みたいなヒロウミウシがいました笑笑

ある場所には、何十匹とこやつらがいて、、😂

ゲストさんと一緒に間違い探しのように指差しで数えてました笑

アオウミウシなんかも2匹混ざっていて、可愛かった〜

調査で、富戸しか潜ってないかも🤣

それくらい楽しすぎる富戸、、

主にウミウシでしたが、、

追っかけるの楽しかった〜

これからはGWの準備で潜る回数が減りそう😌

その前にまた調査で、、ミズタマを、、くぅ〜😥

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂沙弥です🌞

今年、レンタルのドライスーツをいくつかさよなら👋

男性の身長高めサイズが大分減ってしまいました😓

なので、使えるけれどレンタルで全く出ない子に手を加えてデカサイズへ変更!

上手くいくかな〜?

今はチャック部分をお直し中

うーーん、、どうなることやら、、

飽きずにウミウシ探し

またこいつらか、、

ブログを見てくださる方は思うかもしれませんね、、

でも私、こいつら好きなんです😆

写真はつい最近のです。

暫く富戸が大荒れになることは無さそう!

飽きずにウミウシ探し、続行!!

お髭ピロピロ〜コソデウミウシ!

むしゃむしゃタイム⏱

デカいから、足(笑)ついたまま食べれちゃう😂

でかい子ならではの可愛さ!

顕微鏡モードで撮ると近すぎると↑みたいにデカデカとしすぎちゃう🫠

遠すぎるとピントが合わない😭

食い尽くし系だ〜

食べるのに必死すぎて飛ばされそう🤭

しがみついている姿も可愛い!

フサコケムシと比べてこのサイズ

カンナツノザヤウミウシ、でかすぎる、、

やっぱり、この種類が1番多いですね〜!

この時何匹見たっけ?

カンナだけは沢山見れるので、いい場所、いいシーン求めがち😘

なーーんでこんなに可愛いんでしょうか

楽しいな〜〜

ダイビング始めた頃なんか、よく飽きずにウミウシ探しをできるな〜なんて飽き性の本堂は思ってました

無限圧時間伸びてほしい〜〜笑笑

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂沙弥です🌞

モチベとして、定期的に会いたい生物を本やネットで探してる本堂なのですが、、

最近の会いたい子はアミダコ、タコブネです。

なんか、この子たちには一生会える気がしない💔

だからこそ、ダイビングが楽しくもなるわけですが!

会いたすぎるゾ!!

アミダコ、タコブネ求めて潜り続ける!!!

やめられない、とめられない

またまた砂地のウミウシ探し🔍してきた時の記録!ちょっと前のです😅

カンナツノザヤウミウシは見つけやすくてたすかります、、

体格、模様の個体差があるのがこれまた楽しい🎶

流されまいと、体を揺らされながら突き進む姿大好き〜!!

気持ち点が多めな子!

コソデウミウシさん!!

お口周りのピロピロがチョー可愛いー!

お髭いっぱい生えてるね〜

体の中がスケスケだぜぇ〜😎

どんな作りになってるの?

最近は中々パクパクタイムに鉢合わせせず悲しみにくれてます😩

でも会えただけで嬉しい👍🏻

3個体すぐ近くを歩いていたのでラッキーな日でした😊

小さい生き物、オキャワな生き物が大好き

そんな方にはウミウシ探しがぴったりかも

ダイビングは色んな楽しみ方がありますよね〜!色々な面で楽しめる、そういう海が本堂は好き。

これだからダイビングは、やめられない、とめられない 、、

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d

こんにちは、本堂沙弥です🌞

3 月突入☄️

伊豆高原駅周辺は桜満開です🌸

見頃ですよ~綺麗ですよ~

とまあ、春気分なのですが、、

朝から関東では雪⛄️

寒すぎる、、

土曜日と日曜日は晴れ予報なので一安心!

リトルリッツは今週末も講習です!新たなダイバー誕生に向けてがんばります💪

3 月の八幡野は🐸祭り

オオモンカエルアンコウさん

白色?ピンク色?どっちなんだい!?

顔を壁側に向けて撮りずらかった〜

可愛いお顔とボディーーー私に見せてくれーー

1番エントリー口から近い、クマドリカエルアンコウさん

エスカが薔薇みたい🌹

2、3個体くらい八幡野で出てるそうですが、他の子見に行ったことないな〜

この子もエントリー口からめちゃくちゃ近い!

5cm以上あるイロカエルアンコウさん

見る度に場所が変わっている気がします😂

なるべくなが〜〜く居着いて欲しいものです

カエルアンコウの中でも断トツ人気!

白いクマドリカエルアンコウさん!!

本堂も白クマさんが1番好きです😉

1cmくらいの白クマさんがいたはずですが、もういないのかな?

この子はついこの間から出没した子

小さいけど大きい、、みたいなサイズ感😂

以上本堂が見たカエルアンコウさんたちでした

他にも、擬態上手なベニカエルアンコウさんが出ていたりと賑やか〜な水中

この辺でよく見かける子達だと、あとはソウシカエルアンコウさんが出ればコンプリート?

出てくれるとめちゃくちゃ面白いのに〜!!笑

都心から3時間で綺麗な海へ🌊🐠🤿

当店ではレンタル器材のサブスクがございます💁♀️

年会費

◆フル器材セット*:25,000円

◆BC、レギ、ウエットスーツ:20,000円

◆BC,レギ:15,000円

一年中使い放題‼️

詳しくはキャンペーンページをご覧下さい😊💕

https://miyagino.biz/?page_id=50

公式LINEはこちら➞ https://lin.ee/VtAoy6d